● 場 所 慶應義塾日吉・矢上キャンパス理工学部14棟2階セミナールーム3

慶應義塾大学 西山 繁 理工学部教授

今年2013年の幹事会は、慶應義塾の全面的なご支援を頂き、矢上キャンパス理工学部の教室で行った。慶應義塾の理工学部は1939年(S14)設立の藤原工業大学を前身として、1944年慶應義塾大学工学部になり、1981年に理工学部に改組された。したがって、来年2014年に理工学部創立75年を迎える。ここで、理工学部の西山繁教授に「化学で活用する自然の恵み」と題して、記念講演をして頂いた。ここに記念講演の要旨を紹介します。

西山教授は、1971年慶應義塾大学工学部応用化学科卒、電気化学に興味を持っていたが人気が高く、定員を希望者とのじゃんけんで決め、負けて有機化学を専攻したという。1977年工学博士、1978〜80年ドイツ・ダルムシュタット工科大学研究員を経て、1998年から理工学部教授に就任、天然物有機化学を専門とし、電気分解で抗がん剤を作る、赤いホタルの研究などを進めている。来年は定年とのことである。定年間際に電気化学の分野とも関係ができ、人生は終わるまで何があるのか分からないという。現在、学外でも様々な要職に就いており、お忙しい中でのお時間を頂戴した。この記念講演では、化学の歩み、有機化合物の構造、なぜ生物は有機化合物を作ったか、植物をお手本に・・農薬を作るなど、興味深い専門的内容のお話を素人に解り易く解説して頂いた。

高校時代から化学が好きで、白衣や試験管に魅せられ、今は天然物有機化合物という分野で、動物、植物、微生物など、自然界のあらゆる有機化合物に対する研究を進めている。特に、電気分解で抗がん剤を作るという医療面に応用する。三田評論(2013年6月号p.95)にも紹介しましたが、ホタルの発光、黄緑色の光は日本人にとってメンタル的に馴染のある色です。しかし、医科学の面ではあまり役に立たない。何が良いかというと、赤い色が良い。そこで、ホタルを赤く光らせてみようと挑戦した。

申し遅れましたが、質問は随時、話の途中でも受け付けます。日本人は奥ゆかしく遠慮して、最後まで発言しません。ヨーロッパでは話の途中でも質問するのが一般的です。後で質問しようとしても、何を質問しようとしたのか、良く忘れてしまうことがあり、頭が新鮮な内に質問して下さい。メモを取って置くのですが、時間が経つと、質問のイメージが変わってしまうのです。

そこで、今日の話の内容です。化学の歩みについて、有史以前からの化学のバックグラウンドと有機化合物の構図をなるべく難しくならないように話を進めます。例えば、有機的結合というと、炭素は4つの手があり、酸素は2つの手、多くても3つまで、制約が幾つかあります。そういう中で、炭素と酸素と水素など、主だった元素をつなぎ合せて、毒にも薬にもなるという話です。次に天然物の話です。なぜ生物が有機化合物を造るのか、下世話な話ですが、私達のフケも有機化合物です。それから、昆虫の話をしたい。植物をお手本にして、農薬を造るという電気化学の話です。このような順で話を進めます。

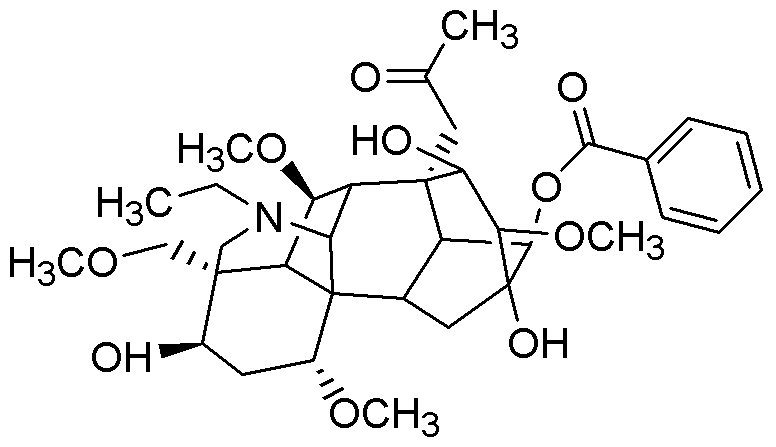

最初に、有史以前に人類が関与した化学は有毒植物のトリカブトです。綺麗な花、食べると死ぬ。三面記事に確信犯で誰かを排除しようとして使ったというニュースもある。主な毒の成分はジテルペン系アルカロイドのアコニチン、化学式に窒素Nがあり、これがあるから毒になる。有史以前の人間は狩りをしなければ食べられない。相手は鹿かもしれないしマンモスかもしれない。今でも熊を倒すのは至難の業、ところが槍とか弓矢の先にトリカブトを塗っておくと、イチコロで死んでしまう。古代人はその構造も仕組みも解らなかったが、簡単に死ぬということを経験的に学んでいた。

|

|

| トリカブトの花 | トリカブトの毒の1つアコニチン |

それから、美味しい食べ物のナマコ、皆さんもお好きかと思います。最初に食べた人、良く食べられたと思います。形は良くないが、美味しいということを、経験的に知った。それにフグ、シーズン到来だが、内臓にテトロドトキシンという毒を持つ。ほんの少しだと、舌が痺れる。それが良いと言って、数年前に、歌舞伎役者が食べて、亡くなったというニュースがあった。人間は経験的に、本質は解らないが、必要なものを採ってきた。また、解毒剤にしても、生卵で胃の粘膜を保護するなど、トライ・アンド・エラーで身に付けた知恵があります。このようにして、有史以前から有機化合物に人類は関与してきた。

中世になると、対象が金や不老長寿の薬、秦の始皇帝が長寿を求めた徐福伝説がある。日本各地にも残るが、不老長寿の薬を探し求めた。金は不変の代表、希少価値が高く、金はあればあるほど好いが、簡単に手に入らない。それを自ら造り出そうしたのが錬金術、実は原子核の科学から考えると、そう簡単に金は造れない。類似の真鍮は出来たが、ペテン偽物になった。奈良の大仏は創建当時、全身が金で覆われていた。そこではアマルガムという特殊な技法を使って塗布した。ここで登場するのが水銀、昔の体温計の中身は水銀、銀色の金属光沢を持ち、加熱すると気体になり、室温に戻すと液体になる。ここに金を入れると、金が水銀に溶け込み、アマルガムという状態になる。このアマルガムを大仏の表面に塗る。日本各地から炭を大量に集め、足元で温める。水銀が蒸発して、綺麗な金の膜が形成される。このようにして、創建当時の黄金の大仏が造られた。この時、蒸発した水銀で沢山の人が水銀中毒を患った。多くの犠牲者の上に東大寺の大仏はできた。この水銀の化合物、赤くなったり、白くなったり、黒くなったりする。古墳の中の赤い色はほとんどが水銀の化合物、赤が珍重された。毒だから魔除けになる。塩化水銀は白、白粉の原料であった。女性は水銀を塗っていた。身体に良くないが、美を追求することは大切なことであった。このように、いろいろな化合物の性質を利用して、化学と人間は付き合ってきた。その中から、東洋では陶器や磁器、鉱物や草木をまとめて煮詰める容器、あるいはヨーロッパではガラス器具が使われた。いわゆる化学の基礎として、ガラス器具が発達してきたという歴史がある。

中世になり、近代有機化学が生まれた。明治維新の約40年前、1828年、ハイデルベルグに居たフリードリヒ・ヴェーラー(Friedrich Wohler)が28歳の時、本来、自然界に存在する有機化合物は神様しか作れなかった。これはキリスト教思想の中心であったが、それを無機化合物のイソシアン酸鉛を煮詰めていたら、尿素(H2NCONH2)を試験管の中で作ることに成功した。神様しか作れなかった有機化合物(生体物質)を人間も作ることができた。爆発的に有機化学が発達した。特に、ヨーロッパでは、染料の色素をいかにして作るか、一般に、色素は植物や鉱物の汁から抽出して造る。思い通りの色を合成で作るようになった。

有機化学が発達すると、生物は何か意味を持って有機物を作っていると考えた。例えば、尿素は毒素を排出するために作っている。我々が分からないもの、テトロドトキシンはフグ毒だが、毒でフグ自身は死なない。しかし、フグを食べた動物は簡単に死ぬ。多分、防御物質として、毒を作っている。このような物質は非常に多く、この物質を抗がん剤に使おうと考えた。非常に難しい。正常細胞とがん細胞を見分けなければならない。うまく区別できれば、がんの薬ができる。実際、海で採れた化合物から、抗がん剤の候補に挙がっている。生物が作る有機化合物には本来の意味がある。生体の中に存在しその生体に役立つ本来の使われ方、これを生理活性と呼ぶ。これに対して、本来とは異なり、毒でも薬でも生物に作用する性質を人間が使う。これを生物活性という。この2つの考え方がある。つまり、生理活性は、動物あるいは植物が自分が生きていくために作っている有機物の働きのこと。例えば、フグ毒はフグが自分の身を守るためです。一方、生物活性は、フグから毒を貰って、生化学の実験材料にする。ペニシリンという抗生物質も微生物が自分を守るための物質ですが、医薬品として、我々が使うことで、人間の役に立つように、別の使い方をする。この2つの使い方を区別している。このようなことを勉強して研究するのが天然化合物の分野です。

自然は生物の中で、加熱したり、真空にしたり、特別なことをせずに、通常の環境で、難しい化合物を作るという生合成が行われている。非常に優れたシステムを持って生命活動を行っている。このような中で、有機化合物は、主に薬とか農薬に使われる。さらに、新しい有機化合物として、機能性材料がある。LEDや青色に発光する電気を通す有機化合物などである。我々が自分を戒めなければならないこと、それは自然が人間のために薬などを作っているのではない。自然の力を人間がほんの少しだけ借りているだけです。その中で、化学だけが工業、物理工業も無く、数理工業も無い。生物工業は、あるかもしれないが、実際に使っているのは化学物質です。化学はこのような特徴を持っている。これが有機化学のバックグラウンドです。

次の話ですが、有機化学の構図、真面目にやると、非常に複雑で面倒です。私もよく解りません。有機化合物で大切なこと、鏡像体という言葉です。鏡を見ると、右と左が逆に見える。鏡像体の関係は、鏡の中の自分を取り出し、自分に重ね合せようとしても、右が左になり、左が右になっていて、完全に重ね合せることができない。右手と左手はそのままで、重ね合せることはできるが、ピッタリと一致させることができない。同じ状態に置くことができない。この状態のこと、人間はキラル分子であるという。実は地球上の生物もキラル分子、右と左が違う。当然、両方とも存在する生物が作る有機分子もキラル分子です。例えば、アミノ酸はサプリメントに使う。我々が生きて行く上で無くてはならない。αアミノ酸と呼ばれるが、片方のアミノ酸しか存在しない。[注) アミノ酸は、 分子中にアミノ基-NH2とカルボキシル基-COOHを同時に持っている。この2つの基が同じ炭素原子にある場合、α-アミノ酸と言う。] アミノ酸は、片方が使えないという状況にある。2通りの可能性があるのに、一方しか使っていない。このことをキラルという。キラリティーとは、鏡像異性体、エナンチオマー、左右が一致しない分子のことをいう。融点や屈折率が同じ、比旋光度が違うなど、面倒な点もあるが、最も重要なことは、生物活性あるいは生理活性が異なる点です。

|

|

| L−グルタミン酸 | D−グルタミン酸 |

例として、グルタミン酸、味の素です。2つの鏡像体があり、L−グルタミン酸は、だし汁に入れるうま味成分の一つです。その反対も存在し、微生物が細胞の一部に使っている。D−グルタミン酸です。地球上のアミノ酸のほとんどはL型です。微生物まで含めますと、細菌にD型のアミノ酸が存在する。これを高校のテストで解答すると、誤りになる。地球上には、Lだけでなく、Dも存在する。うま味成分の場合は大きな問題でない。薬を考えた時、私達はキラルな化合物ですから、薬もキラルでなければならない。キラル鏡像体の関係、右手と左手の関係です。この時、薬として、どちらを使っても同じ働きをするならば問題はない。一方だけが働き、片方に活性がない。毒にも薬にもならない。これは量的にみれば、半分しか薬にならない。最も困るのは、一方と他方が全く異なる働きをする。これは困る。試験管内で、鏡像体を作る反応が起こり、両方ができる。現在、薬にするには、この両方の効果、毒か薬かを調べなければならない。

|

|

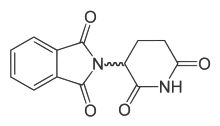

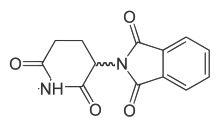

| 催眠性サリドマイド | 催奇性サリドマイド |

これで問題になったのが、サリドマイド、奇形児ができた。サリドマイドは1958年にドイツのグリュネンタール社が開発・発売した催眠鎮静薬の名称です。これも鏡像体の関係にあり、一方が催眠性を持ち、他方が催奇性を有する。1960年には解らなかった。その副作用は、四肢の発育不全など、特に手足が極端に未発達な状態(アザラシ肢症)で生まれる。ラットやマウスなどの小さな動物試験では解らなかった。ウサギで発症した。発症は動物の種類によって変わる。いま、サリドマイドは多発性骨髄腫の薬として使用されている。高年齢になれば、赤ちゃんを作るよりも、自分の命が大切、この薬が使われている。抗がん剤としての血管新生阻害の効果がある。がん細胞は栄養を取るために、新しい血管を作り、自分に栄養を誘導する。これを止める働きをする。これが奇形児を作ることにもなり、骨髄腫にも活性がでてくる。

|

|

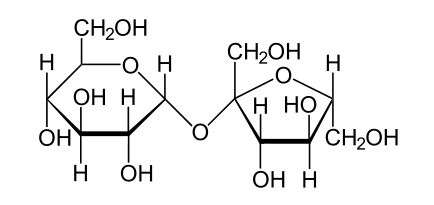

ショ糖[フルクトース(果糖)とグルコース(ブドウ糖)が結合] |

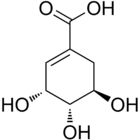

サリドマイドは合成ですが、自然界からも有機化合物が生成される。最初の有機化合物は、太陽の光と二酸化炭素と水から、植物の葉緑素というところで作られる。まず糖からスタート、日本やアジアはサトウキビの糖分、ジャガイモなどのイモ類、ヨーロッパですと、ピート大根(テンサイ)から糖を生成する。その糖質は、ショ糖(スクロースorサッカロース)、フルクトース(果糖)とグルコース(ブドウ糖)の2つが結合しているから甘い。カロリーは高いが、一方のみを使うとカロリーの摂取を防ぎ、ダイエット食品になる。自然界では、ショ糖から、シキミ酸、ショウノウ、抗生物質、アミノ酸など、いろいろな物を作っている。日本のシキミ酸は毒を持っている。毒を持つから、魔除けになり、シキミの枝葉や花をお墓や神棚に供する。毒の主成分はアニサチン、シキミ酸からはタミフルというインフルエンザの薬が採れる。タミフルを若い人が飲むと精神錯乱を起こすというが、どうも伝説のようです。身近なシキミ酸は、中華街で中国料理の香辛料に使用される八角がある。実の形は八つの角を持つ星形をしている。東坡肉(トンポーロウ)にも使われる。中国のシキミ、トウシキミには毒が入っていないので、食材に使用される。日本のシキミは、アニサチンという毒が入っている。食用は止めて頂きたい。タミフルが重要になると、スイスのロシュ社で製造しているが、八角が買い占められ、値段が上がる事態になる。東坡肉よりインフルエンザの薬が重要という。このように、自然界から誘導して人間に役立つものに利用する。

|

|

| シキミの花 | シキミ酸 |

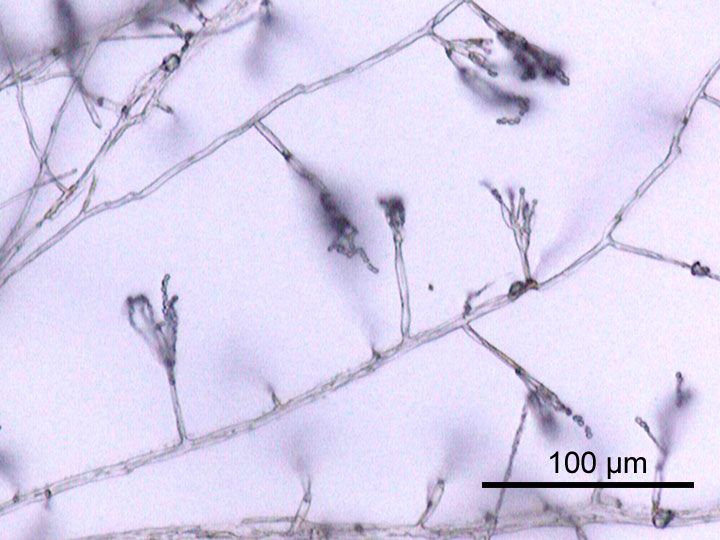

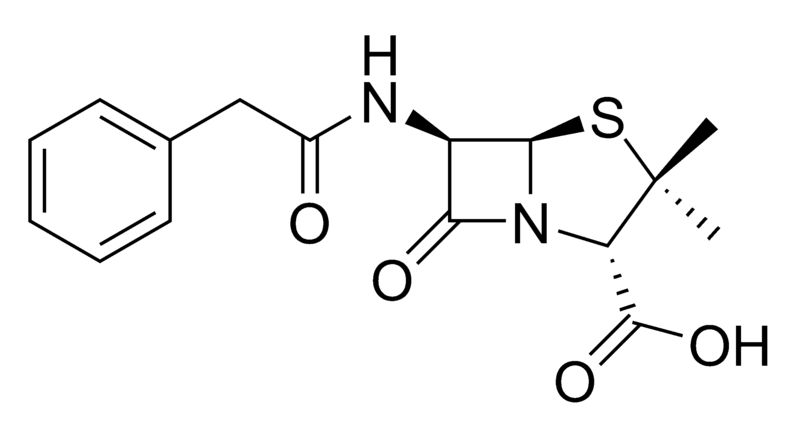

一方、ペニシリンでお馴染の青カビから作る抗生物質、この抗生物質は歯を抜いた後の化膿止めにも使われる。耐性菌が出てきて、あまり役に立たなくなっている。未だに使用されているが、ペニシリンの構造を少し変更して、もっと強い薬もできている。培養で作られている。糖から始まって、微生物から抗生物質まで、自然界の有機化合物が利用されている。

|

|

| アオカビ | ペニシリンGの構造式 |

では、なぜ生物が有機化合物を作るのか。外敵から身を守るため、自分が生存していくため、ホルモンやフェロモン、ホルモンは自分の個体だけに使われる化合物、フェロモンは同種間の生物や個体の間で作用する化合物、生きて行くために必要だ。結果的に、必要な有機化合物を作った生物が淘汰されて生き残った。例えば、フェロモンを含めて、どんなところで、有機化合物が働いているのか。生物と有機化合物においてのキクイムシの行動、小さい昆虫ですが、一つの木に集って、葉も幹も、全部を食い荒らしてしまう。実際に、松柏類の木に集って、木に接近すると、エキソプレビコミンとミルセンという化学物質がキクイムシと樹木から出てきて、これが一緒になって、オスを誘引する化合物になる。要するに、性フェロモンになる。この2つの化合物により、一匹が来ると、集合フェロモンといって、仲間を呼び寄せるフェロモンが集ってくる。フロンタリンという化合物がフェロモンとして作用する。フェロモンは、非常に小さく、揮発し易い化合物が多い。多くの仲間が集まってきて、食べ尽すと、もうここに来ても何もないよと、警報フェロモンなるものが発せられ、この2つの化合物が関与して、他を探そうというような、仲間内の信号伝達を行う。一方、モクレン科の植物はキクイムシが寄ってこない。何故かと言うと、ネオリグナンという摂食阻害物質で、キクイムシが食事をしたくなくなり、食べなければ蛾死するので、他を探しに行くことになる。このように、小さい有機化合物が、キクイムシにこれだけの作用をして、生きて行くためのコントロールをしている。有機化合物は長い年月の間に作り出され、特に、それに合致する有機化合物のあるものを、好みの植物として餌とする。もう一つ、蟻は巣穴から遥か遠くまで、餌を取りに行く。自分よりも大きな物を背負って帰ってくる。道に迷うことがない。蟻には道標になるようなフェロモンが分泌されている。その道標の匂いを辿って巣穴に帰り着く。

ここで、話を転換して、ホタルの話をします。ホタルは日本人が大好き、ホタルの光で勉強する。卒業式で歌う。実際には、約2千種類が存在する。日本にはゲンジボタルが生息し、黄緑色を発色する。何故に光るのか、いろいろな説がある。敵を脅かして追い払う。警戒色。異性を引き寄せる。特に、雄は運動性に優れ、この色をどんどん発色する。さらに、詳細に調査すると、ホタルは、ある特殊な経路を使って、光を出す。ホタルはルシフェリン(発光基質)とルシフェラーゼ(発光酵素)でタンパク質を作る。ATP(アデノシン3リン酸)とマグネシウムに酸素を混ぜ、タンパク質の中で光らせる。もう少し細かく見ると、ルシフェリンが高エネルギー過酸化状態になり、その酸素が簡略して、エネルギーが高いレベルから低いレベルに落ちる時に黄緑色の光が出てくる。1つのルシフェリンという化合物に対して、1分子にフォトン1個、効率的にあまり良くない。ここでの効率は1つの分子に対して1回だけ光るという意味ですが、その光り方が非常に強い。これを利用して、何か役に立つものを作ろうとした。これが我々の仕事の1つです。ルシフェラーゼというたんぱく質の中にルシフェリンがはまり込み光を発する。ホタルの仲間としては、ホタルイカ(食べた方がよいが)、ウミホタル(千葉に行く途中の海ホタルでなく)など、綺麗に発光することが知られている。中にはキノコにも光るものがある。

ホタルの光を役立てる。発光効率、分子1つに対して、どの程度の割合で光るかを真面目に調べると、ウミホタル30%に対して、ホタル41%、ノーベル賞の下村先生のオワンクラゲが23%、発光バクテリアだと12%である。蛍光灯が12〜20%、ケミカルライトが〜0.04%、有機ELが7%、発光ダイオード4%である。群を抜いてホタルの光の効率が良い。ホタルの光る色は商品化されているが、我々がやりたいこと、このホタルのルシフェリンと癌診断薬をくっ付けて、体の中に入れ、何処に癌があるかを調べたい。では、黄色の光が胃や大腸から出てくるか、それは難しい。血管や細胞の組織に吸収されてしまう。ところが、太陽に向かって手をかざすと、赤い色でレントゲンのように、骨が見える。赤い色は波長が長い。身体の組織の中で邪魔されない。ということは、ホタルの光を赤くすれば、癌化した組織が赤く光るかどうかを調べることができる。このような研究を進めている。

もう1つ、医学分野の再生医療、例えば、脊椎損傷の再生、ips細胞を使って、脊椎を修復する。ips細胞でどの程度、脊椎が修復されたのか、見るのはやはり、背中を実際に開いて、脊椎を露出しなければ見えない。ところが、このような赤い色で、標識になるものを入れると、個体を生きたまま、どこまで脊椎が再生されたかを確認することができる。前置きが長くなりましたが、赤い色が重要、医療に役立ちたい。整理すれば、赤い色は体の深い所から光が届く。内臓を光らせることができる。病気の診断に役立てる。そこで、化学合成、いろいろと工夫してみる。ホタルの光は波長が560nmで黄色く光る。実際には、680〜700nmで、赤い色を出すことができる。現在、690nmの光を得て、使えるようになった。ホタルの光の色を変えることができた。問題は、いかにして、強く赤く光らせるかである。これが今の研究課題である。

もう少しで話は終わります。電気を使って農薬を作る研究をしている。ひまわり畑には下草が生えない。ひまわりは自分勝手な植物、自分が栄養を摂取したいがため、他の植物の成長を阻害する。アレロパシーという物質を出し、他の植物の生育を妨害する。これを使うと、除草剤に利用できる。その化学物質(ヘリアノール)は複雑な構造をしている。この生成過程の段階を短くして、経済効率を良くする。生成のステップが長く複雑になると、シアン系等のいろいろな有害物質がでる。そこで登場するのが電気分解、水を電気分解すると、水は電気を通し、電子の流れと電流の流れは逆で、何が溜まるか、酸素と水素が溜まる。この電気分解を利用し、ある化学物質から電子を追い出してしまう。そうすると、2段階程度で、目的とする物質を容易に作れる。事例として、クレソンとオートムギを使う。クレソンは若芽が2つの双子葉植物、オートムギは単子葉植物、2種類に対して試みた。そうすると、茎と根の成長を抑えることができる。夢物語の段階ではあるが、イネに応用して、成長の遅いイネを作る。但し、幹の太さは同じ、結果的に、茎の太いイネになり、風に強いイネができる。これを沖縄のような暖かい地方で育てる。風に強く、二毛作で多くの収穫を得る。つまり、除草剤で枯らしてしまうのでなく、小さくして、風に強い作物ができる。濃度を上げると、茎と根の部分が次第に小さくなり、枯れずに、環境に優しく、安くて、多くの収穫を得ることが可能になる。ようするに、電気分解で、環境にも優しい農薬を作ることができる。

以上、化学合成をして、電気分解を用いて、環境に優しい新しい農薬を作る。これらが我々の研究の目的と歩みです。雑駁な話でしたが、ご清聴ありがとうございました。

(質疑応答)

質問1.性ホルモンや集合フェルモンの話がありましたが、その効果はどの程度か。

応答1.これらは揮発性が高く、季節にもよりますが、30℃程度で蒸気になって飛んで行ってしまいます。但し、植物自体も自分の化学合成で作っており、キクイムシもそうですが、蒸気圧というのでしょうか、蒸発しなければ、遠くまで伝わらない。匂いが空中を伝わる程度の蒸気圧であることが大切です。そのライフタイムについては資料がなくここでお答えができません。

質問2.シキミの話ですが、シキミは毒で家庭で栽培するのは危険、根が毒なのか、実が毒なのか。

応答2.全部を抽出すると、窒素は持っていないが、アニサチンという毒が入っている。栽培して、手に付着すると、口に入れることはないと思いますが、気を付けた方が良い。実の部分も1ケ所ということでなく、どこかに毒がある。全体に分布していると思った方がよい。触らない方がよい。触らぬ神に祟りなし。

質問3.最近、外来種が増えている。セイタカアワダチソウというのがあるが、本当に悪者なのか。何か良い所もありますか。新聞などの報道では、良い面が伝わってこないのですが。

応答3.良い所もあります。この近くに矢上川がある。一時、ものすごい量が繁殖していたが、最近、ススキに圧倒されている。10年程前に葉を採取して、ベンゼンという発癌物質の有機物に溶かし、樟脳の仲間の有機物を、100kgの葉から10kgほど収穫した。それを使って、いろいろな医薬品の原料にする。これはゴキブリの性ホルモンの形に似ている。これをゴキブリの誘引物質に使う。取材には来るが、報道はすぐに役立つものでないと取り上げてくれない。例えば、電気分解、ダイヤモンドを電極に使う。それもブルーダイヤ、呪いのダイヤとも呼ばれているが、電気を通す良い電極になる。いま希少金属が問題になっている。ダイヤは高価でも、たかが炭素、レアメタルでなくとも、非常に良い合成装置ができる。このような話はすぐに報道に載せてくれる。ところがゴキブリの性ホルモンに似た生成物ができたといっても、すぐには掲載されない。我々も社会的な影響力をアピールする必要と義務はある。一般に、理工学部は基礎研究が多く、しかも有機化合物の世界は、我々の生活に身近なところで関与している。理論と生活のロジックにこれからも努力する必要がある。

質問4.ホタルには光らないホタルもありますか。それは自己制御できるのでしょうか。

応答4.光らないホタルもあるようです。光らなくとも、淘汰されずに生き残れればよい。何かの毒を出し、相手が近寄らなければ、生き残ることができる。それは自然淘汰の結果論の話です。環境にもよるが、種が残れるかどうかです。

質問5.L−アミノ酸が淘汰されて生き残っているという話ですが、それは生存競争とかの選択によって淘汰されたというように受け取りましたが、ある意味では、化学反応は電子の影響による。ところが、電子スピンや地球の自転などの影響はないのですか。

応答5.その通りです。話は少しズレますが、DNAは二重らせんで、遺伝子を構成している。何故、D型(右手型がD型、左手型がL型)の糖がそれをしているのか、良くわかっていない。何かのきっかけで、一方の増殖が速くなったのかもしれない。地球以外の天体では、この逆の可能性もある。ケイ素(ガラスの材料)を骨格としたもの、性格的には炭素と同じ性質がある。何故に地球上では炭素が採用されたのかという謎もある。面白い世界です。

(編集後記)

自然の生物を工場に見立て、あたかも有機物で半導体の研究開発を進めているような感覚になった。興味ある化学の世界、素人に解り易く解説して頂いた。あらためて、西山繁教授に感謝します。ありがとうございました。

(記録・文責:高橋豊)

|

記念講演での講師と聴講者 | |

|

|